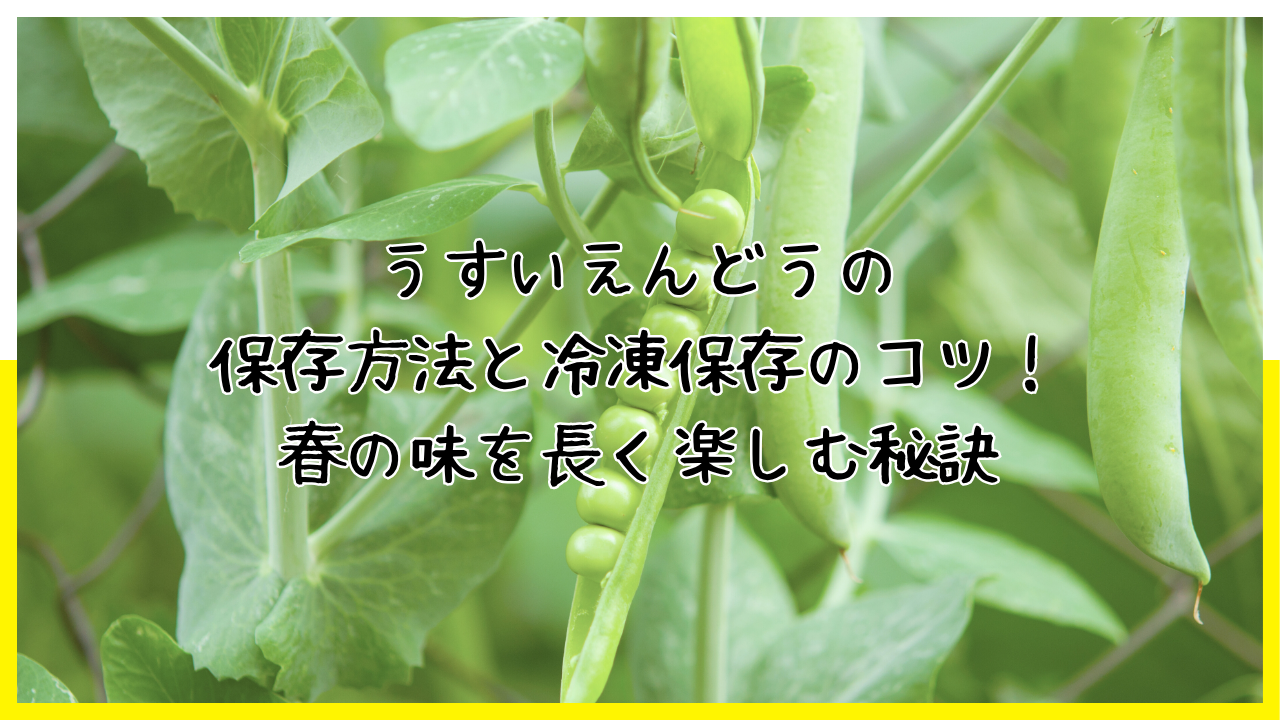

春の訪れとともに店頭に並ぶうすいえんどうは、鮮やかな緑とやさしい甘みが魅力の豆です。

ただし鮮度が落ちやすいため、保存方法を誤るとあっという間に食感や香りが失われてしまいます。

この記事では、うすいえんどうをおいしく長持ちさせるための冷蔵保存の基本から、便利な冷凍保存のやり方、さらに長持ちさせるための工夫や注意点まで、分かりやすく解説します。

豆ごはんや卵とじなどの定番料理に活用する際のコツもあわせて紹介するので、保存した豆をムダなくおいしく使い切ることができます。

「すぐに使い切れないけど鮮度を落としたくない」そんなときに役立つ内容になっています。

旬の味を長く楽しむために、ぜひ参考にしてください。

うすいえんどうとは?特徴と旬の楽しみ方

まずは「うすいえんどう」がどんな豆なのかをしっかり知っておきましょう。

ここでは、似ている豆との違いや、旬の時期、さらに味わいの特徴をまとめます。

グリーンピースとの違いは?

うすいえんどうは、関西を中心に親しまれているえんどう豆の一種です。

一般的なグリーンピースよりもさやが薄く、豆が大きめなのが特徴です。

味わいは青臭さが少なく、上品な甘みとホクっとした食感を楽しめます。

「えぐみが少なく食べやすい豆」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| うすいえんどう | 皮が薄く豆が大きい、甘みがありホクホク食感 |

| グリーンピース | 小粒で青臭さがあり、やや硬めの食感 |

旬の時期と主な産地

うすいえんどうの旬は春(3月〜5月頃)です。

特に和歌山県や大阪府など、温暖な地域で多く栽培されています。

収穫の時期が短く、春の訪れを感じられる豆として家庭料理にもよく登場します。

栄養とおいしさのポイント

うすいえんどうは豆ごはんや卵とじに使うと、豆の香りが引き立ちます。

さらに、皮が薄いので口に残りにくく子どもでも食べやすいのが魅力です。

春の定番食材として、毎年楽しみにしている人も多いですね。

「春にしか味わえない豆」だからこそ、扱い方を知っておくとぐっと楽しみ方が広がります。

うすいえんどうの保存方法(冷蔵編)

うすいえんどうはとてもデリケートな豆なので、正しい方法で保存しないとすぐに鮮度が落ちてしまいます。

ここでは、冷蔵庫で保存する際の基本と注意点を見ていきましょう。

さやごと保存するのが一番長持ちする理由

うすいえんどうはさやから出すと乾燥しやすく、表面がしわしわになりやすいです。

そのためさやごと保存するのが最も鮮度を保ちやすい方法とされています。

豆がさやに包まれていることで、余分な水分が抜けすぎず、風味を守ることができます。

| 保存状態 | 日持ち目安 |

|---|---|

| さやごと冷蔵 | 2〜3日 |

| 豆だけ冷蔵 | 当日中 |

新聞紙・キッチンペーパーを使った正しい保存方法

冷蔵庫にそのまま入れると乾燥してしまうため、ちょっとした工夫が必要です。

新聞紙やキッチンペーパーで軽く包み、その上からポリ袋に入れて野菜室に入れましょう。

このひと手間で乾燥を防ぎ、みずみずしい状態をキープできます。

保存できるのは2〜3日程度なので、早めに調理するのが理想です。

さやから出した豆はどのくらい持つ?

さやから出した豆は非常に傷みやすく、冷蔵庫に入れても当日中に使い切るのが基本です。

余ってしまう場合は冷凍保存を検討するのがおすすめです。

後ほど詳しく紹介する冷凍方法を取り入れることで、使いたいときにすぐ調理できる状態にしておけます。

うすいえんどうの冷凍保存のやり方

冷蔵だと数日しか持たないうすいえんどうですが、冷凍すれば約1か月ほど楽しむことができます。

ここでは、さやごと冷凍する方法と、豆だけで冷凍する方法を紹介します。

さやごと冷凍する方法(時短でラク)

手間をかけずに保存したい場合は、さやごと冷凍するのが便利です。

まず、水分をきちんと拭き取ってから、重ならないように保存袋に入れましょう。

空気をできるだけ抜いてから冷凍庫に入れると、霜がつきにくくなります。

解凍せずにそのまま調理できるので、忙しいときにも使いやすい方法です。

| 冷凍方法 | 特徴 |

|---|---|

| さやごと冷凍 | 準備が簡単、そのまま加熱可能 |

| 豆だけ冷凍 | 料理に使いやすい、下処理が必要 |

豆だけを冷凍する方法(生/下茹で)

調理にすぐ使いたいなら、豆だけにしてから冷凍すると便利です。

方法は2つあり、生のまま冷凍するか、下茹でしてから冷凍するかを選べます。

下茹でする場合は、塩を入れたお湯で2〜3分ほど固めに茹でます。

その後、ゆで汁に浸したまま自然に冷ますと、豆がしわしわになりにくいです。

しっかり水気を切ってから袋に入れて冷凍庫へ入れましょう。

水分が残っていると霜の原因になるので注意してください。

冷凍時のコツと保存期間の目安

保存袋に入れるときは、平らにして薄く広げると均一に凍りやすいです。

また、冷凍庫の温度を強めにして急速に凍らせると、より品質を保ちやすくなります。

保存期間の目安は約1か月です。

それ以上保存すると風味や食感が落ちるので、早めに使い切るのがおすすめです。

うすいえんどうを長持ちさせる3つのコツ

せっかくのうすいえんどうも、保存の仕方を間違えるとすぐに風味が落ちてしまいます。

ここでは、少しでも長く美味しい状態を楽しむためのコツを紹介します。

乾燥させない工夫

うすいえんどうは乾燥すると豆がしわしわになり、食感も悪くなってしまいます。

新聞紙やキッチンペーパーで包むのは、この乾燥を防ぐための工夫です。

「乾燥を防ぐ=鮮度を守る」と覚えておくと分かりやすいですね。

| 保存の工夫 | 効果 |

|---|---|

| 新聞紙で包む | 水分を保ちながら余分な湿気も吸収 |

| ポリ袋に入れる | 冷蔵庫の乾燥から守る |

購入後すぐに下処理しない方がいい理由

買ってきた直後にさやをむいてしまうと、豆が空気に触れて乾燥しやすくなります。

調理する直前までさやごと保存するのがベストです。

どうしてもむいてしまった場合は、その日のうちに調理するか、冷凍保存へ移行しましょう。

下茹で後の冷まし方で食感が変わる

下茹でした後にすぐ冷水で冷やすと、豆の表面にしわが寄ってしまうことがあります。

そのため、茹で上がったらゆで汁に浸したまま自然に冷ますか、少しずつ水を足して冷ましましょう。

このひと手間で、見た目も食感もぐっと良くなります。

保存したうすいえんどうの使い道

冷蔵や冷凍で保存したうすいえんどうも、調理方法を工夫すればしっかりおいしく楽しめます。

ここでは、定番の料理からアレンジレシピまで紹介します。

定番の豆ごはんに使うコツ

うすいえんどうといえば、やっぱり豆ごはんが定番です。

冷凍した豆を使う場合は、解凍せずにそのまま炊飯器に入れるときれいに仕上がります。

炊き上がりの色を保ちたいときは、豆を別で下茹でしてから、炊きあがったご飯に混ぜる方法もおすすめです。

「鮮やかな緑を楽しみたいなら後混ぜ、香りを染み込ませたいなら一緒に炊く」と覚えると便利です。

| 炊き方 | 仕上がり |

|---|---|

| 一緒に炊く | 香りや風味がご飯にしっかり移る |

| 後混ぜ | 豆の色が鮮やかに残る |

卵とじ・ポテトサラダなど家庭で人気のレシピ

卵とじにすると、豆の甘みと卵のやさしい味が合わさって、とても食べやすいおかずになります。

ポテトサラダに混ぜると、緑色が加わって彩り豊かになります。

冷凍豆も解凍せずに加熱調理すれば大丈夫なので、忙しい日の一品としても便利です。

火を通しすぎると豆が崩れてしまうので、加熱は短時間にするのがコツです。

冷凍豆を使うときの解凍&調理の注意点

冷凍したうすいえんどうは、自然解凍すると水分が出て食感が損なわれやすいです。

そのため、炒め物やスープなど加熱しながら解凍する料理に使うのがベストです。

また、豆ごはんや煮物に使う場合も、凍ったまま投入するときれいに仕上がります。

「解凍せずにそのまま調理」が冷凍豆の一番のポイントです。

うすいえんどう保存のよくある質問(Q&A)

うすいえんどうを保存するときに、よく疑問に思われるポイントをQ&A形式でまとめました。

ちょっとした工夫で失敗を防げるので、気になる点を一緒に確認しておきましょう。

冷凍すると味は落ちる?

冷凍しても豆の甘みはある程度保たれますが、食感は少しやわらかくなります。

下茹でしてから冷凍すると食感が比較的しっかり残るのでおすすめです。

どのくらい保存できる?

冷蔵の場合はさやごとで2〜3日程度、さやから出した豆は当日中が目安です。

冷凍なら約1か月を目安に使い切りましょう。

| 保存方法 | 保存期間の目安 |

|---|---|

| 冷蔵(さやごと) | 2〜3日 |

| 冷蔵(豆だけ) | 当日中 |

| 冷凍 | 約1か月 |

シワになった豆は食べられる?

しわが寄ってしまった豆も食べることはできますが、見た目や食感は劣ってしまいます。

風味を楽しむためにはできるだけ新鮮なうちに調理するのがベストです。

まとめ|うすいえんどうを新鮮でおいしく味わうために

うすいえんどうは春だけの特別な豆だからこそ、保存方法を知っておくとぐっと楽しみ方が広がります。

基本はさやごと新聞紙やキッチンペーパーで包んで冷蔵保存し、2〜3日以内に食べきるのが理想です。

すぐに食べられないときは冷凍保存を活用すれば約1か月はおいしさをキープできます。

冷凍の際は、さやごとでも豆だけでもOKですが、下茹でしてから保存すると解凍後にすぐ調理できるので便利です。

また、乾燥を防ぐ工夫や、下茹で後の冷まし方などちょっとしたポイントを押さえるだけで、仕上がりが大きく変わります。

鮮やかな緑と上品な甘みを楽しめるのは旬の時期だけ。

正しい保存方法を取り入れて、春の味わいを最後までおいしく堪能してください。